Im Jahr 2024 werden die Schweizer Stimmberechtigten voraussichtlich über die BVG Reform abstimmen. Dieser Artikel soll auf die wichtigsten Neuerungen eingehen, welche bei einem Ja an der Abstimmung frühestens per anfangs 2025 in Kraft treten könnten.

Was? Weshalb?

Bevor die eigentlichen Reformpunkte betrachtet werden sollen, macht es Sinn nochmals kurz festzuhalten, was das BVG überhaupt ist und weshalb neben der AHV auch hier dringender Reformbedarf besteht. BVG steht für Berufliches Vorsorge Gesetz. Gemeint ist damit die in der Schweiz für Arbeitgeber obligatorische berufliche Vorsorge für gewisse Mitarbeiter. Die Versicherungspflicht für die berufliche Vorsorge besteht aktuell bei einem Bruttojahreslohn von mindestens CHF 22’050 für Erwerbstätige zwischen 18 und 65. Zusammen mit der AHV soll die berufliche Vorsorge eine weitergehende Absicherung über das reine Existenzminimum hinaus bieten. Anders als bei der AHV wäre für die berufliche Vorsorge keine auf Solidarität zwischen Erwerbstätigen und Rentnern basierende Umverteilung vorgesehen, sondern eigentlich ein individuelles Finanzierungsverfahren bei dem grundsätzlich die Idee gewesen wäre, dass jeder für sich selbst spart. Da jedoch auch bei der beruflichen Vorsorge insbesondere die immer höhere Lebenserwartung sowie eine über ein Jahrzehnt dauernde Periode von Null- oder Negativzinsen zu einer finanziellen Schieflage geführt hat, muss auch hier dringend reformiert werden. Die finanzielle Schieflage wird aktuell bei den meisten Pensionskassen durch zwei Massnahmen bekämpft, die lediglich die Symptome behandeln. Einerseits wurde der überobligatorische Umwandlungssatz in den letzten Jahren bei praktisch allen Pensionskassen laufend und teilweise stark heruntergesetzt. Zum Anderen machen die Pensionskassen seit Jahren eine indirekte Umverteilung von Geldern der noch erwerbstätigen Versicherten an die Rentner. Dies geschieht meist dadurch, dass das Kapital einer noch erwerbstätigen versicherten Person viel schlechter verzinst wird (z.B. nur 1%) als das Kapital aus dem bereits ein Rentner eine Rente bezieht (z.B. 2.5%). So wurden in den letzten Jahren im Durchschnitt bereits etwa jährlich 5 Milliarden CHF von aktiven Versicherten zu Rentnern umverteilt. Die BVG Reform welche nachfolgend nun skizziert werden soll, ist insgesamt als ausgewogene Lösung zu betrachten, um diese unhaltbare Situation zu entschärfen.

Senkung des Umwandlungssatzes

Ein erster Punkt der BVG Reform betrifft die Senkung des Umwandlungssatzes von heute 6.8% auf 6%. Dies bedeutet, dass im Rahmen der obligatorischen beruflichen Vorsorge für zukünftige Renten ein Altersguthaben von bspw. CHF 100’000 nicht mehr zu einer lebenslangen Rente von CHF 6’800 sondern noch zu einer Rente von CHF 6’000 umgewandelt wird. Da dies Personen die bereits einige Jahre vor der Pension stehen besonders treffen würde, sind je nach Höhe des Altersguthabens unterschiedliche Rentenzuschläge vorgesehen. Insofern ist dies zwar insbesondere für Personen die erst am Anfang oder in der Mitte des Erwerbslebens stehen ein Punkt der sauer aufstosst da für diese Personen keine Kompensation mehr vorgesehen ist. Andererseits finden die Pensionskassen wie oben dargelegt einfach andere Lösungen um notfalls bei einem Nein zur BVG Reform weiterhin Gelder umzuverteilen, was auch nicht im Sinn der jüngeren Erwerbstätigen sein kann.

Senkung der Eintrittsschwelle

Wie oben dargelegt sind aktuell nur Arbeitnehmer mit einem jährlichen Bruttolohn von mind. CHF 22’050 obligatorisch zu versichern. Dieser Betrag soll um 10% heruntergesetzt werden.

Anpassung bezüglich Koordinationsabzug

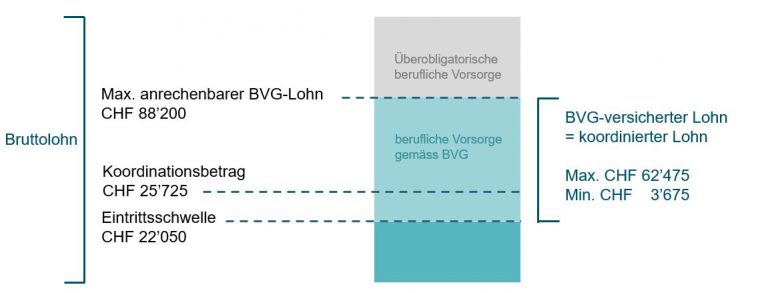

Die aus Sicht des Autors wichtigste Anpassung insbesondere für Personen mit Teilzeitanstellungen ist die Anpassung des sogenannten Koordinationsabzugs. Die nachfolgende Grafik soll veranschaulichen, welche Auswirkung der heute starre Koordinationsabzug hat.

Demgemäss ist es mit dem heutigen BVG z.B. so, dass eine Person, welche in einem 50% Teilzeitpensum einen Bruttolohn von CHF 40’000 erhält, gemäss BVG lediglich mit einem Lohn von CHF 14’275 versichert ist. Dies, weil eben gemäss heutiger Lösung der Koordinationsabzug von CHF 25’725 unabhängig von einem Teilzeitpensum voll vom Bruttolohn abzuziehen ist. Genau dieser Mechanismus trägt die Hauptverantwortung, weshalb heute Teilzeitbeschäftigte mit einer lediglich obligatorischen beruflichen Vorsorge sehr schlecht im BVG versichert sind. Gemäss der BVG Reform soll der Koordinationsabzug zukünftig flexibel bei jeweils 20% des Bruttolohns festgelegt werden. Im vorhergehenden Beispiel würde dies bedeuten, dass der versicherte Lohn um über 100% auf CHF 32’000 angehoben würde (80% des Bruttolohns von CHF 40’000). Aus Sicht des Autors rechtfertigt alleine dieses Element der Reform, ein Ja an der Volksabstimmung abzugeben.

Anpassung der Sparbeiträge

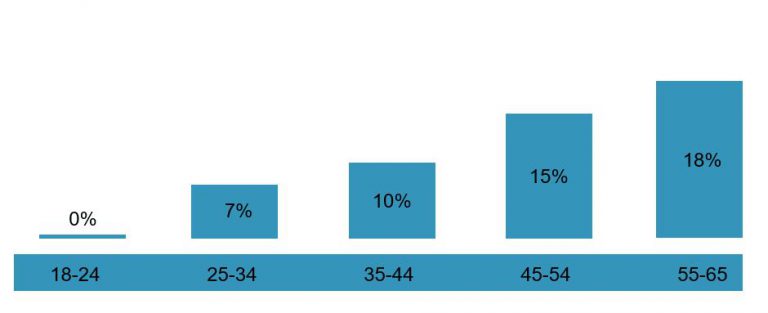

Gemäss heutigem BVG gelten die nachfolgenden Sparbeiträge in den entsprechenden Alterskategorien.

Um bei unserem Beispiel von oben zu bleiben und unter der Annahme, dass die Person 40 Jahre alt ist, müssten mit dem heutigen System auf dem versicherten Lohn von CHF 14’275 zehn Prozent Sparbeiträge einbezahlt werden also CHF 1’427.50. Mit der BVG Reform ist vorgesehen, dass es zukünftig nur noch zwei Kategorien gibt. Personen im Alter zwischen 25 und 44 sollen einen Sparbeitrag von 9 Prozent und Personen zwischen 45 und 65 einen solchen von 14 Prozent leisten. In unserem Beispiel würde somit neu jährlich CHF 2’880 (9% vom CHF 32’000) für die Altersleistung einbezahlt werden. Auch dieser Reformpunkt scheint eine sehr sinnvolle Lösung mit der unter anderem auch die oft bemängelte Diskriminierung älterer Arbeitnehmer abgeschafft wird (da für diese der Arbeitgeber im bisherigen System am meisten Pensionskassenbeiträge zahlen musste).

Fazit

Die BVG Reform würde überwiegend positive Verbesserungen mit sich bringen und es ist zu hoffen, dass auch eine Mehrheit der Stimmberechtigten dies so sehen wird.